しまったと思ったのと彼が俺を呼んだのはほぼ同時だった。

とっさに身を右へひねったのは殺気を感じた体の条件反射。だが完全にはかわしそこねた。左顔に痛みが鋭く走る。硝煙でやられた目に、さらに血が入る。

視界が完全に失われているため勘だけを頼りに敵刃を避けるが、次から次にやってくる刃をかわすのにも限界がある。

銃身でかろうじて数度かわして確信をもって振るい敵を沈めたが、やはりとっさには感覚が違うらしく、沈めそこなったヤツの刃をまた同じ所に喰らった。倒れるわけにはいかないのでかろうじて踏みとどまる。

シャンクスは無事だろうか。

思いながらがくりと膝が崩れた。

彼が無事でないわけがあるだろうか。たとえ隻腕であっても、元来の利き手ではない腕でふるっているにしても、彼の剣技に叶うものはそこらにいやしないというのに。わかっていることだろうに、今更どうした?

笑いがこみあげる。

こんな時にも己自身ではなく彼の身を案じる自分がおかしかった。

長い時間が流れたように思えたが、実際には数秒だったのだろう。俺を現実に引き戻したのは、周りであがった蛙が潰されたような声だった。

「副船長!」

呼ばれて、腕を背中に回されて支えられる。声でその人物がいつも黄色いサングラスをかけている自船の幹部だと知れた。

「リックか。…お頭は?」

「お頭なら大丈夫、今キレちまいましたから。ああなると誰にも手ェつけられませんよ。それより、歩けますか?!」

「ああ…なんとかな」

「運びますから、少しの間辛抱してくださいッ」

リックの肩に支えられながら、何とか自船へと向かう。目が見えないのが歯痒いが仕方ない。途中襲ってくる敵は帽子がトレードマークのアディスンが片手斧でなぎ倒してくれているとリックが教えてくれた。

「ドクッ、副船長を頼むッ」

甲板で負傷した船員の処置と処置の指示に追われているだろうドクトル・ギィを大声で呼ぶ。すぐにどたどたと重い足音が近寄ってきた。

「どうした?」

俺に向けられての声だったので、俺が答える。

「間近で目潰しだか炸裂弾だかわからねェモンを喰らった」

「アンタがか?!」

その声は明らかに驚いていた。当然といえば当然か。目潰しなどというものをまともに食らったのはこれが初めてだ。

「おいリック。すぐに医務室の方につれてけぃ。ココじゃゆっくり治療できやしねェ」

「了解。…副船長、もう少しッス!」

「ああ…すまないな」

「こんな時に気にしないでくださいよ。お互い様なんスから」

俺が怪我を負ったことに動揺していないはずはないだろうに、リックは俺を励ますように言うとさらに力強い歩調で医務室へと導いてくれた。

部屋に入るとすぐに処置台に座らせられ、リックはいくつかの指示をドクトルから受けると甲板へ戻っていった。戦闘はまだ続いている。戦列に加わるため、それから戦後処理のために戻ったのだ。それと…俺の様子を皆に知らせて安心させ、士気をあげるために。

ドクトルは清潔なガーゼでまだ流れている血を拭いながら、血止めを傷口に吹きかけた。かなりしみるが、そんなことを言っている場合ではない。拳を握り締めて息を詰めてじっと耐える。

「…かなり大きいな…」

「深いか?」

「ああ、けっこう深め…と言いたい所だが、骨に当たってるからな。そこまで深くはなんねェのが頭部の斬られ傷だァな。それに、ベンさんとっさによけただろう。思ったよりは浅いな。ただ、見た目はかなり派手だぜ? こめかみに十字。お頭の左目と張れらァな」

なんでウチのトップは揃って目立ちたがりかねェと笑うドクトルの声に、わけもなくほっとした。

そうか、と苦笑混じりに返すと、かさついた指が俺の目蓋に触れた。

「頭蓋骨と脳への影響が気がかりな点だが…目は? 開けられねェか?」

「ああ…開けようとしても開けられねェ」

「…ただの目潰しじゃなかったかもしれねェなァ…だが催涙弾じゃねェみてェだが…神経系にクるヤツかなァ…だとすると、回復にちっと時間かかるぜ」

「どれくらいかかる?」

「さァなァ…まァベンさんのバケモノ並の回復力なら、数日中には治るだろ。眼球に傷がなきゃ、の話だが。もともと殺傷目的じゃねェからな、目潰しとかってヤツは」

「そうか」

ちょっとここ押さえてくれ、と言われて、傷に当てられたガーゼを軽く押さえる。ドクトルはテープでそれを固定しながら、 「そこまで強ェ敵じゃねェような気がしたが…どうした?」

「面目ねェな。ちょっと不覚を取った」

「……………」

返事はなかったが、何を語るより雄弁な沈黙だった。言わなくても、俺が何に気を取られたかくらい、この船に乗っていればわかることだ。

ややあって、俺の方から口を開いた。

「…目の方は?」

「…とりあえず、洗浄だな。それで視界が回復したりはしねェだろうが…入った血は洗い出しておかねェとな。そしたら安静にしてろ。この傷で戻るのは、船医として認めることはできねェからな」

そうだな、と生返事を返す。

心の半分は、まだ闘いの中にあった。

俺が傍に居ようが居まいが、あの人が殺されることは万にひとつもない。何しろ死神が守護してるんじゃないかと思うほど、悪運が異常に強い。そしてその悪運を掴んで離さないほど、強いのだ。

優れた剣の使い手の動きは一流の舞を見るようだ、というが、まさしくその通りだと思う。

闘いの最中、味方も―――敵ですら見惚れて見入ってしまうほど綺麗だ。剣をまるで体の一部であるように振るう。口許には余裕の笑みを佩いたまま。

戦いに加われないというのは彼の、敵を死出へと誘う舞を見られないということ。いや、それ以上に。

彼の傍に居られないのが嫌だった。

愚かさに笑い出したい。

親を求めて泣くような自分の内心に触れた時、俺は自分を嗤った。

皮膚の中で嗤ったことなので、ドクトルには見えない。ただ皮肉っぽく口の端が持ち上がったようにしか見えるまい。

ドクトルが俺の内心を窺い知ることが出来ないのと同様に、俺もドクトルが何をしているのかわからなかった。

++++++++++++++++++++

小さく軋むドアを開ける。室内は薄明るい。

窓からナナメに差し込む月の青白い光だけが光源。

宴の喧騒はここからは遠く、まるで他人事のよう。さっきまであの中にいたことの方が信じられない。

戦いに勝利して、様々な処理を指示して、身体を洗って、宴が始まっても、シャンクスはベンの様子を見に行かなかった。何故か、と聞かれれば「なんとなく行きたくなかったからだ」と答えただろう。見舞いに行ったところで、なんと声をかければいいのかわからなかったのだ。

そうして皆が酔いつぶれてからようやく、ベンの様子を見に行こう、と座を立ったのだった。

頭をスッキリさせたくて浴びた水は酔いも醒ましてくれたらしく、とても澄んだ気持ちでいる。…澄んでいるはずなのに、どこか重い。

気持ちは表情にではなく足取りに表れた。

たかだか隣の部屋に行くまでの数歩が、ドアを開けてベッドまでのわずかな距離が、まるでこの世の果てまであるような…。

ドクトルは「命に関わるような怪我じゃねェ。あんな頑丈な男がそうそう簡単に死ぬもんかい」と軽口をたたいていた。

ドクトルがそう言うならそうなのだろう。仲間の言葉を信用していないわけではない。

ただ…そう。見てしまったから。

―――白煙の中、彼が半顔を朱で染めて、崩れ折る様を。

まるでスローモーションのようだった。だが実際にはそう長くない刹那だったのだろう。あの後リックとアディスンに助けられる彼を見る前に、脳が沸騰した。

彼が殺られたと思ったわけではない。

傷つけられた。目の届くところで。仲間が。―――よりにもよりに、ベンが。

キレる理由はそれだけで充分。

普段から好んで人を殺すタチでは決してないが、キレると最後のひとりが倒れるまで斬り倒す。そういう時のストッパーはベンだったのだが、今回は彼が怪我を負ったので誰にもシャンクスを止められなかった。

リックの「副船長は大丈夫です」の声を聞いてようやく、理性が戻った。もう少し遅かったら、きっと敵船の人間はことごとく息をしていなかったに違いない。

シャンクスにしては珍しく音を立てぬように注意しながら、息をつめて大きなベッドに数歩、歩み寄る。

「…ベック…?」

囁くように恐る恐る呼ばわった名は、呼ばれた男の耳には届く前に静寂に溶けた。いつもと同じ反応を期待したわけではない。大きな怪我を負った後だ。きっと深く眠っているに違いない。

そう思ったが、空気の震えは彼に伝わったらしい。ベッドに横たわった男はピクリと動くと緩慢な動作で黒髪をかきあげた。

枕に散らばる乱れた男の髪が月明かりに照らされてひどく美しいと、シャンクスは思った。

「…おかしら…?」

呼ばれてもシャンクスはベッドから数歩離れた場所から動けないでいた。

視線だけ、食い入るようにベンの頭部に巻かれた包帯に固定されている。青白い包帯は、男の両の眼も包み隠していた。

「…どうした? お頭…シャンクス、だろう?」

違うのか?と伺うような男の声に小さく「違わない」と返して、ようやくぎこちなく足を動かす。

ベンはその間に上体を起こしていた。

「起き上がって大丈夫なのか? 具合…」

恐る恐る声をかける。常にない船長の自分を気遣う声に、幽かに微笑を浮かべる。

気遣ってもらうことなど、何も無いのに。

あなたのせいではないのに。

だがベンは、船員の誰が怪我を負っても船長がそういう気遣いをするということを知っていた。だから隠さずに正直な所を答える。

「そうだな…良くはねェ。頭の怪我は血が流れるモンらしいが、ちょっと流しすぎたかな…軽く頭痛がする」

「寝てろよ」

「これくらいなら大丈夫だ」

「…………」

口許を笑みの形にした彼を見下ろす。

枕もとに立ったまま少し腰を曲げ、包帯の…目のあたりを、軽く、なでる。何度も。――――その下にある、黒に近いモスコブルーの優しい瞳を思い出しながら。

「…ギィ…ドクから、ちょっと聞いた。目玉自体に、傷はなかったって…」

「ああ。神経もイッてねェみたいだな…だが、しばらくは見えねェだろう、と言われた」

「…オマエらしくねェ…」

責める口調はだが、ベンを責めているわけではなかった。少し、苛立っているようだとベンは思った。ベンが苛立たせたわけではないが、怪我を負わなければシャンクスは苛立たなかったわけで。

「…面目ない」

苦笑すると、ぽつりと細い声が返ってくる。それはベンにとって予想外の答えだった。

「………オレ…そんなに危なっかしかったか?」

乾いた声音。

幽かに震えているよな気がしたが、ベンにはその理由がわからなかった。

悲しさで声を震わせているのではない。押さえがたい怒りで震えているように思えた。

あるいは泣くのではないかとも思ったが、すぐにその考えを否定した。シャンクスが泣くことはない。仲間の死以外の理由で彼が泣くことはないと、誰よりベンが知っている。

涙を落とす代わりみたいに、怪我に障らぬよう顔の左をゆるく指の腹で撫でているシャンクスの右手をとり、その指先に口付ける。

「―――そんなことはない」

片腕をなくして二年。

まだ二年、ともいえるし、もう二年、とも言える。

長くも短くもない時間の中で、シャンクスは右腕一本の状態に慣れた。慣れざるをえないのだから当然だが。

最初こそバランスを崩して何も無いところでこける・つまずくなどはしょっちゅうだったが、今はそんなこともない。もともと両利きだったこともあり、右でも字を書けるし、握力も左と遜色ないし、剣技もいつの間にか以前ほどになっている。右だけで『赤髪』の名を背負う剣を振るう。

シャンクスは船員の前では澄ましていたが、その影に地道な努力が重なっているということを、誰より自分が知っている。

「…じゃあ、なんで?」

オマエがオレ以外の何に気を取られるのか。

小さく問う声に、ベンは微笑した。

「……アンタが右から襲ってくる敵を斬り倒す数瞬前、左側からも斬りかかってきただろう」

「…ああ」

その時を思い出しながら頷く。

「いつもどおりアンタは右のヤツを薙いだ勢いで左のヤツも斬ったさ。アンタが斬られるはずがないってのは、よく知っている」

「じゃあ…」

何故?と問うと、ベンは数秒押し黙った。シャンクスも付き合って黙る。やあやって、ベンはシャンクスの手の甲にまた口付けた。

「……感動したんだ」

「?…何に?」

「二週前に海軍とやりあった時より、左に対する反応が速くなってた。それに感動した」

アンタは強くなってるんだな、と呟いて、右手を両手でいとおしむように包む。

その声は誇らしさに満ちていて、また感傷に浸っているようでもあったが…生憎シャンクスが長くは許してくれなかった。

「っの…バカヤロウッ」

言って、彼の手を振り解いて音も高く頬を叩いた。

数秒の混乱の後、ベンは地を這うように呻く声を吐いた。

「…アンタ…仮にも怪我人になんてことすんだ…」

「だから怪我した左じゃなく右側にしといてやっただろうが!」

いや、そういう問題じゃない。

だがシャンクスはベンが口を挟む余地を与えてはくれない。

「ンなことは当り前だ! 人間は日進月歩だっつったのはテメエだろうがよベックマン! ましてオレを誰だと思ってやがる? 赤髪のシャンクス様だぞ?! このオレをつかまえて何寝言ぬかしてやがるッ。昨日より今日の方が強ェのがオレだろうがよ!」

「…普段のアンタを鑑みるに…おそろしく説得力の無いセリフだな」

「ソレはソレ、コレはコレ!…ったく、このバカが…!」

当り前のことでオレに心配かけてんじゃねェ、と低く言って、ベンの右手をぎゅっと握る。握った手は触られている時よりも冷たいような気がして、シャンクスの背筋を凍らせた。己の体温を分けたくて、さらに力をこめて包む。

「…すまない」

「まったくだ! ンなことで死なれてでもしてみろ! 寝覚め悪くてしょうがねェじゃねェか!」

ギシ、っとベッドが軋む。

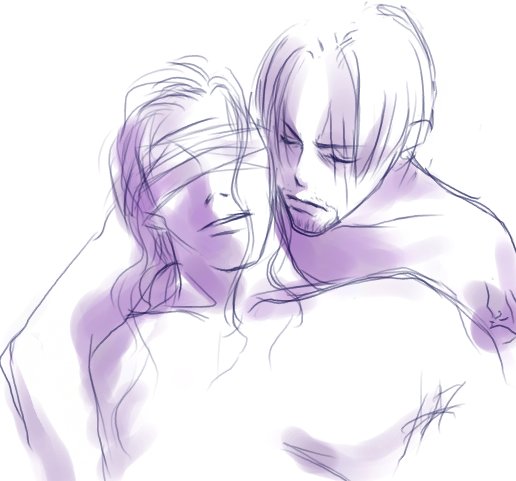

シャンクスが左足のサンダルを脱いで、片足だけベッドに乗り上げ、クッションとベンの間に割り込み―――ベンを背中から抱きしめた。自分よりもだいぶ広い、その背中を包むように。

素肌が触れる。

その肌がひんやりとしているのに気付いたらしく、ベンに「アンタまたシャワー浴びた後に上着着なかったな」と苦笑混じりに言われたが、それは黙殺した。

「――――テメェが倒れた時のオレの気持ちも考えろ…!」

低く押し殺しているのに、感情は裸を晒すように剥き出しの声音。

右手はベンの右手に絡めたまま、ぎゅうっと抱きしめてくる。左の肩口に顔をうずめるシャンクスの頭を、左手で撫でる。

左肩にもいつかの戦闘でついた傷跡があったが、その時は今ほどは何も言わなかった気がする、とぼんやり思った。

「すまん。…もう、ないから」

「当り前だ! 同じことが二度三度あってたまるか!!

言っとくけどなァ、何でもある時になんでもない顔すんのは大変なんだからな?!」

わめくシャンクスの声をすぐ近くに聞きながら、なんだかいつかのようなやりとりだと思って苦笑する。――その時の立場は逆であったけれども。

「…お相子だろ、これで…」

「……次は絶対ェ、許さねェからな…」

「俺もだ」

窓から斜めに射す月光はひどく冷たいものに思えたが、その冷たさが今腕の中にある男の熱を奪うことがなくてよかったとシャンクスは心底から思った。

奪われなかった熱を、重みを、心から愛しい、とも。

「彼」の命は「彼」が考えているよりもずっと重い、と。

蒼に染まった身体に熱を通して「彼」に伝わればいいのに、と。

――――少しだけ、願った。